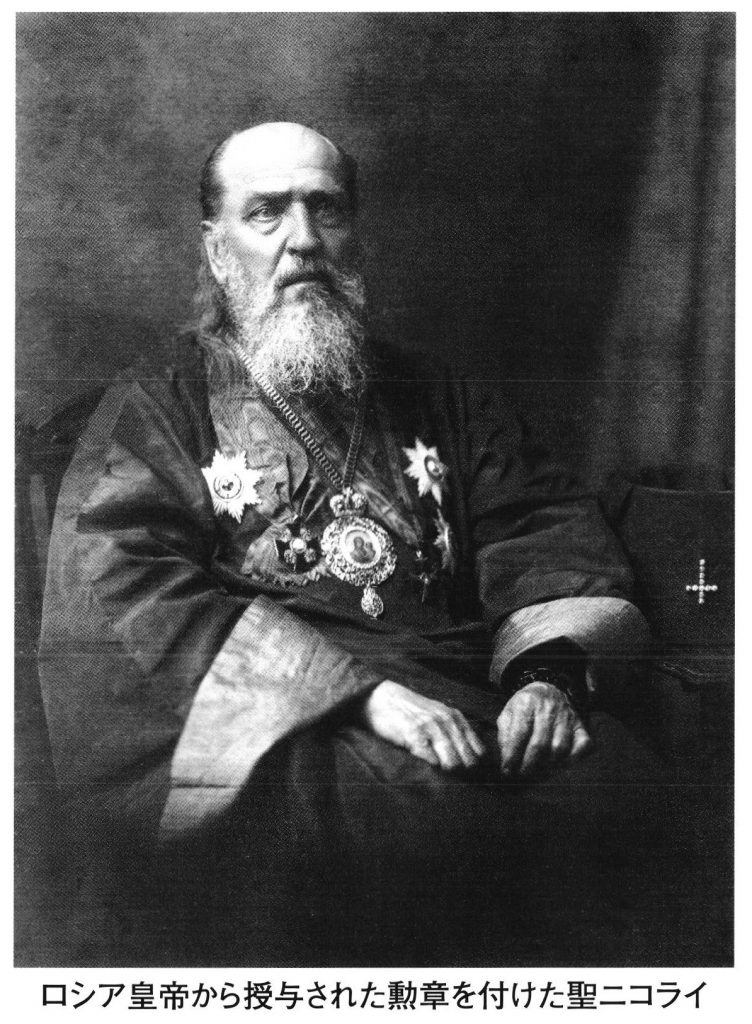

正教を伝道するためにロシアから日本に渡った亜使徒聖ニコライは、最初の伝道地・函館を1872年1月に発ち上京。同年9月、神田駿河台にあった定火消の役宅跡地を購入のうえ、伝道の新たな拠点として「正教本会」を設置しました。

宣教の成果は目覚ましく、1880年には正教本会のほか、東京各地に10個の教会が新設されます。各教会は聖堂、会堂、集会所のいずれかを有し、活発な宣教活動を展開しました。

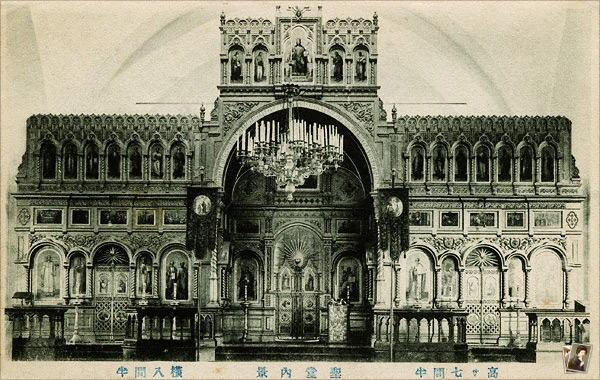

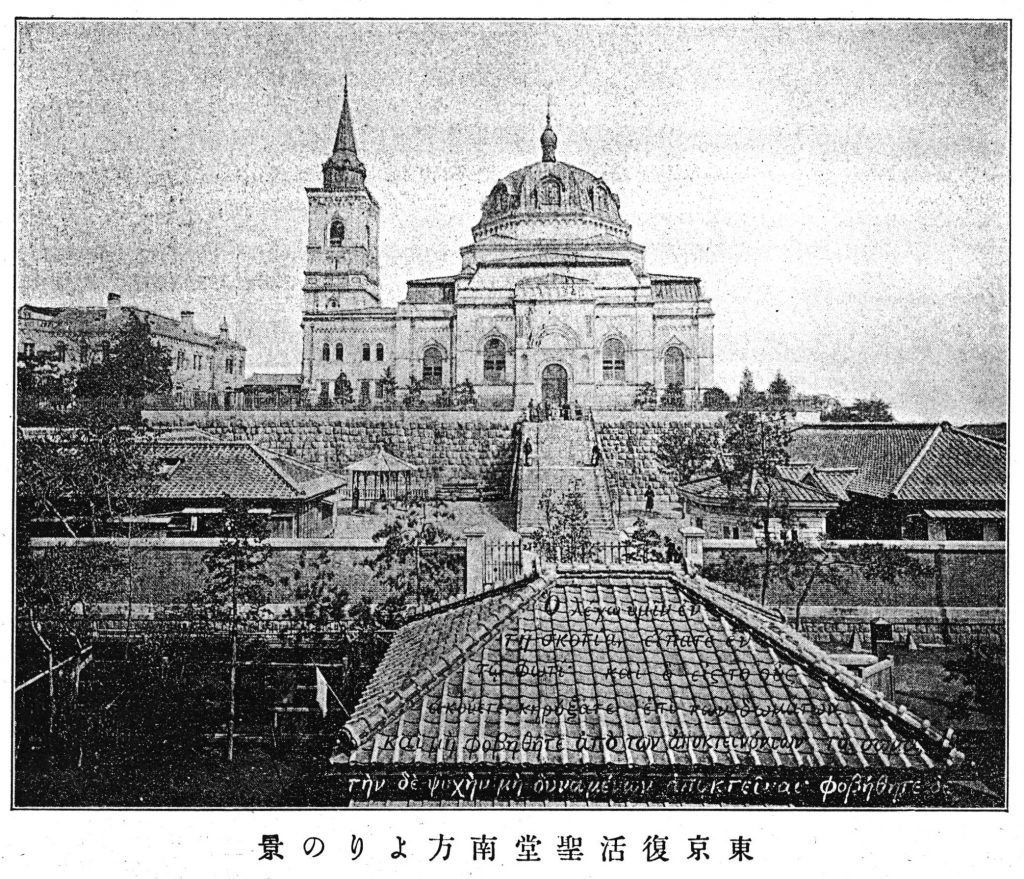

聖堂の建設は、この正教本会敷地内に、ニコライ師指導のもとで進められた。1884年に着工し、1891年に竣工。同年3月8日、主イイスス・ハリストス(イエス・キリスト)の復活を記憶する「復活大聖堂」として成聖された。

原設計はミハイル・シチュールポフ氏、実施設計はジョサイア・コンドル氏による。残念ながら、原設計図は見つかっておらず(あるいは失われたため)、実施設計図も断片が残されているのみです。従って原設計と実施設計の間に、どれほどの改変が行われたかは分かっていません。

東京復活大聖堂の建設は、ロシアからの寄付金と日本人信徒の献金とによって無事に竣工したものの、日本の正教会はそれから度重なる試練を経験することとなります。

1912年にニコライ大主教が永眠。1917年のロシア革命によって成立した共産主義政権下では、母教会であるロシア正教会が弾圧の対象となった。こうして、日本の正教会は生まれたばかりの状態のまま母教会からの支援を失ってしまいます。さらに、1923年には関東大震災が発生します。木造の鐘楼部分が倒壊したことで上部ドームは崩落。全体が火災に見舞われて、土台と煉瓦壁のみが残されました。東京各地にあった本会以外の諸教会もまた、四谷教会などを除きその多くが被災しています。

ニコライ師の後継者・セルギイ府主教は、困難な情勢下に起きた大震災にもかかわらず、聖堂だけでなく信徒達の精神面においても復興を図るべく指導にあたりました。大聖堂が復興するまでの間は、四国・松山から境内地に「奇蹟者聖ニコライ聖堂(イコノスタスは大阪ハリストス正教会に現存)」が移築され、そこで奉神礼(礼拝)が行われていました。

大聖堂の復興工事は1927年9月25日に起工し、1929年11月30日に終了しました。同年12月15日、復興された大聖堂の成聖式が行われる。復興設計者は岡田信一郎氏。聖鐘は大震災以降、松山から聖堂と共に移されたものを使っていましたが、以前に比べて小さいものでありました。そこで、これを函館教会に送る代わりに現地から大鐘を取り寄せ、大聖堂の親鐘とする。この親鐘は、かつて箱根・塔ノ沢に存在した正教会の避暑館に設置されていたものでもあります。親鐘のほか、ポーランドで鋳造された五個の鐘がともに配されました。2018年9月には、ロシア製の鐘が大幅に増え、新たな「ニコライの鐘」となって今日に至っています。

大聖堂の建立時、ロシアからの義援金が寄せられました。しかし、関東大震災からの復興に際しては、もちろん世界各地の正教会から寄付金が寄せられましたが、復興の主体は日本人正教徒たちでした。ニコライ堂に集う信徒のみならず、全国から大聖堂再建のために献金が寄せられました。

かねてより、日露戦争、ロシア革命などで悪化する日露・日ソ関係の影響や、それに伴う偏見を日本の正教会は蒙ってきた歴史があります。また、第二次世界大戦の最中には、国内の各宗教団体への政府の統制が厳しくなった結果、日本の正教会も例外なく様々な圧力を受けました。大戦中にセルギイ府主教は退任を余儀なくされ、特別高等警察により40日間拘留。釈放されたものの、ほどなくして1945年8月10日永眠しました。

大戦後、日本の正教会はアメリカから主教を迎え、信仰生活を継続。大聖堂で活動中の本会をはじめとする諸正教会は、戦後すぐの混乱から立ち直り、日曜学校の復興といった教会活動は活発化しました。1956年には、新たに川崎正教会(後に多摩教会となり、東京復活大聖堂に統合)の設立という宣教の実りがもたらされています。1962年3月、大聖堂が国の重要文化財に指定されました。

1970年、日本正教会が「自治正教会」としてロシア正教会・モスクワ総主教庁から承認を受けるとともに、東京復活大聖堂は日本正教会の首座主教座教会となりました。

1972年にはフェオドシイ永島新二府主教が首座主教として着座。1999年5月7日に永眠するまで、長く日本正教会の指導にあたりました。1974年には大聖堂教会を使用していた五つの教会が合併し、「中央教会」として発足した。この中央教会が1983年に「東京復活大聖堂」と名を変えて現在に至っています。1992年、東京復活大聖堂の補修が開始される。国内の重要文化財はほとんどが木造であり、石造の中では東京復活大聖堂が一番古く、これから始まる石造文化財修復の先駆けとなりました。

補修開始前の準備期間を入れれば、およそ9年もの歳月が費やされ、輝けるばかりの姿となりました。聖堂内のシャンデリアは、明治期の複製でこの時新調されています。大聖堂の一番奥にある至聖所の壁には、生神女(しょうしんじょ)、天使ミハイルとガウリイルの、三つの聖像が新たに掲げられました。聖像画師は、フェオドシイ永島新二府主教による厳選の結果に指名された、至聖三者聖セルギイ大修道院にあるモスクワ神学大学聖像学科の教授ヴァレンチナ・グラゾフスカヤ姉です。補修工事は1998年に完了しました。

2000年5月14日、ダニイル主代郁夫府主教が首座主教として着座し、東京復活大聖堂はその主教座教会であありました。また、2019年7月6日、セラフィム辻永昇大主教が東京の副主教に就任しています。

2023年8月-にダニイル府主教は永眠され、2023年8月にセラフィム大主教座下が、首座主教代理に就任されます。次いで、2023年9月28日開催の臨時公会において、仙台の大主教及び東京の副主教セラフィム座下が、聖自治日本正教会首座主教「東京の大主教及び全日本の府主教」に選立されました。

(掲載写真の一部は、大主教セラフィム辻永昇『亜使徒 日本の大主教 聖ニコライ』日本ハリストス正教会教団宗務総局刊、2012/9/1刊所収)